直近開催のScrum Alliance認定スクラムマスター研修のご案内

【資料公開】開発組織の進化・スケーリングと「開発生産性」

みなさんこんにちは。@ryuzeeです。

2025年7月3日〜4日開催の開発生産性カンファレンス 2025 - Findyの登壇資料を公開します。

本セッションでは、「開発生産性」の意味が、プロダクト開発のステージやチーム構造によってどのように変化していくのかを説明しました。 すべてのチームが同じメトリクスを取得する意味はないですし、チームの置かれた状況によって取得するとよいメトリクス自体が変化します。

詳細は以下のセッション資料をご覧ください。

重要な点を簡単にまとめておくと以下のとおりです。

- チームごとに何がいちばん重要かは異なり、開発生産性の意味も異なる

- 仮説検証中のチームは「価値ある課題の発見」が重要

- スケーリング中のチームは「安定したデリバリー」が重要

- プラットフォームチームなら「他チームの負担軽減」や「プラットフォームの安定性」が重要

- 指標もそれぞれ異なる

- プロダクト指標(利用率、継続率など)、フロー指標(リードタイム、デプロイ頻度など)、チームヘルス(エンゲージメント、学習速度など)

- 共通の指標で一律に比較・評価できないし、すべきでもない

- チームごとに意味のある「開発生産性」を定義するには?

- チームのミッションやビジョン、ゴールを明確にする

- たとえばOKRなどを活用

- 指標の有効性を頻繁にチームで話し合う

- 役に立たない指標は取得をやめる

- チーム外からの数値化要求への対応は、意図を明らかにするところから

- ときには数字信者に対して「ノー」を言わなければいけないことも

- そうしないとチームの無駄が増え続ける

- チームのミッションやビジョン、ゴールを明確にする

- 重要なのは「各チームが、自分たちにとって意味ある生産性を定義し、改善していける」こと

内容に関するご意見やフィードバックは、Twitter: @ryuzee までお知らせください。

それでは。

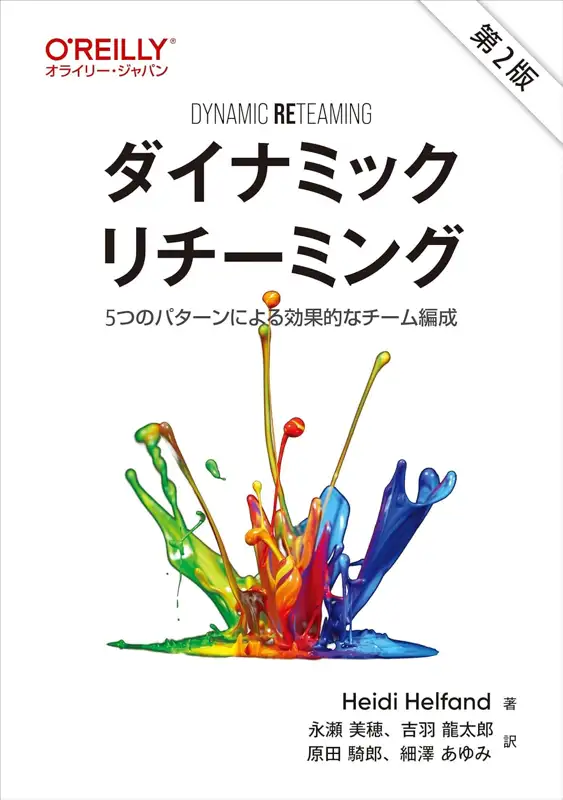

ダイナミックリチーミング 第2版 ―5つのパターンによる効果的なチーム編成

- 著者/訳者:Heidi Helfand、 永瀬 美穂、 吉羽 龍太郎、 原田 騎郎、 細澤 あゆみ

- 出版社:オライリー・ジャパン

- 発売日:2025-03-26

- 単行本(ソフトカバー):320ページ

- ISBN-13:9784814401079

- ASIN:4814401078

アジャイル開発チーム向けのコーチングや、技術顧問、Scrum Alliance認定スクラムマスター研修などのトレーニングを提供しています。お気軽にご相談ください(初回相談無料)