2025/2/21に開催のオンラインイベント「"Tidy First?" 翻訳者陣に聞く!Kent Beck氏の新刊で学ぶ、コード整頓術のススメ」の登壇資料です

吉羽 龍太郎 (Ryutaro YOSHIBA)

株式会社アトラクタ Founder兼CTO/アジャイルコーチ。

アジャイル開発、DevOps、クラウドコンピューティング、組織開発を中心としたコンサルティングやトレーニングが専門。

野村総合研究所、Amazon Web Servicesなどを経て現職。Scrum Alliance 認定スクラムトレーナー(CST) / 認定チームコーチ(CTC)ほかScrum Allianceの認定資格多数。Microsoft MVP for Azure。著書・訳書多数。[詳細]

アジャイルコーチング

アジャイル開発については多くの誤解があり、また経験の無いチームが自力で行うのは難易度が高いものです。当方ではアジャイル開発の企画〜開発まで全工程を支援します。例えば初期の立ち上げに際しての集合研修、スプリントプランニングやスプリントレトロスペクティブのファシリテーションなど。

認定スクラムマスター研修

Scrum Alliance認定Certified ScrumMaster®(CSM®)研修を提供しています。本研修でスクラムの理論や実践を体系的に学べます。全編日本語の講義と実践的なワークを通じて、現場で活かせる知識とスキルを身につけることができます。詳細やお申し込みはこちらをご覧ください。

技術顧問

技術顧問として定期的に訪問したり、アジャイル・DevOps・クラウドに関する講演をいたします。またWeb・書籍・雑誌など各媒体向けの執筆・翻訳を行ないます。

【新刊】ダイナミックリチーミング 第2版 ―5つのパターンによる効果的なチーム編成

チームは望むと望まざるとに関わらず常に変化します。本書では効果的にチームを再編成する方法を解説します。

本書ではチーム編成の方法を5つのパターン(ワンバイワン・グロウアンドスプリット・アイソレーション・マージ・スイッチング)に類型化し、それぞれのパターンの使い所を多くの事例を交えて解説しています。またチーム編成を変更した際に行うべきさまざまな活動についても紹介しています。

チームトポロジーとあわせて読むことをお勧めします。購入はこちらから。

【新刊】Tidy First? ―個人で実践する経験主義的ソフトウェア設計

XPの考案者ケント・ベック16年ぶりの待望の新刊。三部作の1冊目は、乱雑なコードを個人レベルでどのように整理していくかを扱います。

全部で33章ありながら164ページということで、それぞれの章は非常にコンパクトにまとまっています。 前半の第1部ではコードを整頓する上でよく登場するパターンを紹介し、第2部ではコードの整頓プロセスを、第3部でそれらの背景にある理論を扱っています。 「私の目標は、読者が午前中に本書を読み始めたら、午後には設計が上達していることだ」とあるように、すぐに日々の開発に取り入れることができるはずです。

チームでの読書会がおすすめです。購入はこちらから。

脳に収まるコードの書き方 ―複雑さを避け持続可能にするための経験則とテクニック

複雑で保守が難しいコードを避けるためのさまざまな経験則をまとめた1冊。脳の短期記憶は最大7つのことしか扱えないということを起点にし、1つのサンプルプロジェクトをもとに解説。

プロダクトマネージャーのしごと 第2版 ―1日目から使える実践ガイド

ステークホルダーとの関わり、ロードマップの扱いなど、プロダクトマネージャーの活動内容を理想論ではなく現実の制約を踏まえた形で紹介しています。

エンジニアリングマネージャーのしごと ―チームが必要とするマネージャーになる方法

エンジニアリングチームのマネジメントの仕事全般を紹介し、エンジニアリングマネージャーに必要な考え方やスキルを解説します。

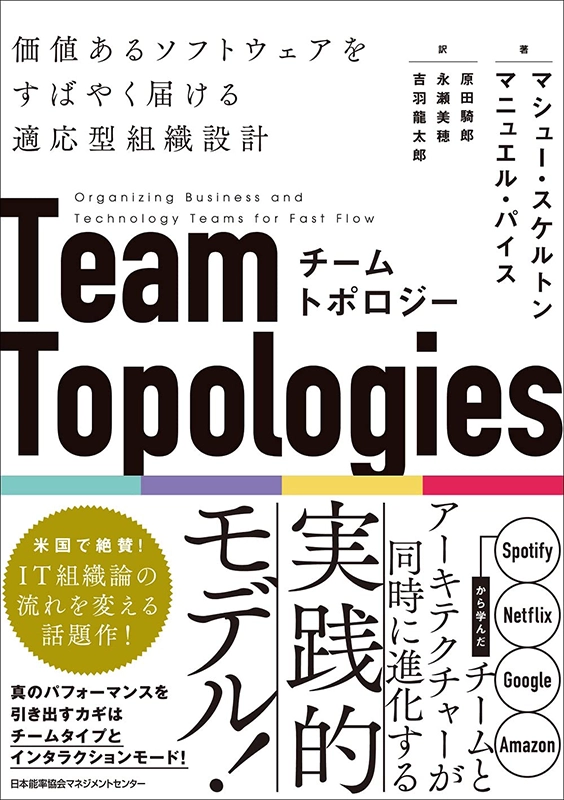

チームトポロジー 価値あるソフトウェアをすばやく届ける適応型組織設計

4つの基本的なチームタイプと3つのインタラクションパターンに基づく、組織設計とチームインタラクションのための実践的な適応モデルを紹介しています。

各種登壇資料を公開しています。

アジャイル開発やDevOpsに関する記事を不定期で書いています。

みなさんこんにちは。@ryuzeeです。 昨年12月に新刊『チームトポロジー』が発売になったのでぜひよろしくお願いします。 アジャイルコーチや技術顧問の仕事は多岐にわたりますが、その1つに社内での講演やセミナーがあります。 今回、技術顧問先のイベントで登壇しましたので、その際の資料を公開します。 アジャイルとは直接関係 … ……続きを読む

みなさんこんにちは。@ryuzeeです。 昨年12月に新刊『チームトポロジー』が発売になったのでぜひよろしくお願いします。 今年もスクラム実践者の祭典であるRegional Scrum Gathering Tokyoが、2022年1月5日〜7日までの3日間開催されました。 このイベントで「プロダクトバックログ Deep … ……続きを読む

みなさんこんにちは。@ryuzeeです。 12月1日に新刊『チームトポロジー』が発売になったのでぜひよろしくお願いします。 スクラムの認定コースでも基礎的なコースでも、よく聞かれるのが大規模の場合の対応についてです。 そこで、今日は大規模の場合の選択肢になりそうな大規模アジャイルフレームワークを紹介します。 紹介します … ……続きを読む

みなさんこんにちは。@ryuzeeです。 言いたいことはタイトルに書いたとおりなのですが、2021年12月1日に、新刊『チームトポロジー 価値あるソフトウェアをすばやく届ける適応型組織設計』が発売になります。 チームトポロジー 価値あるソフトウェアをすばやく届ける適応型組織設計 著者/訳者:マシュー・スケルトン、 マニ … ……続きを読む

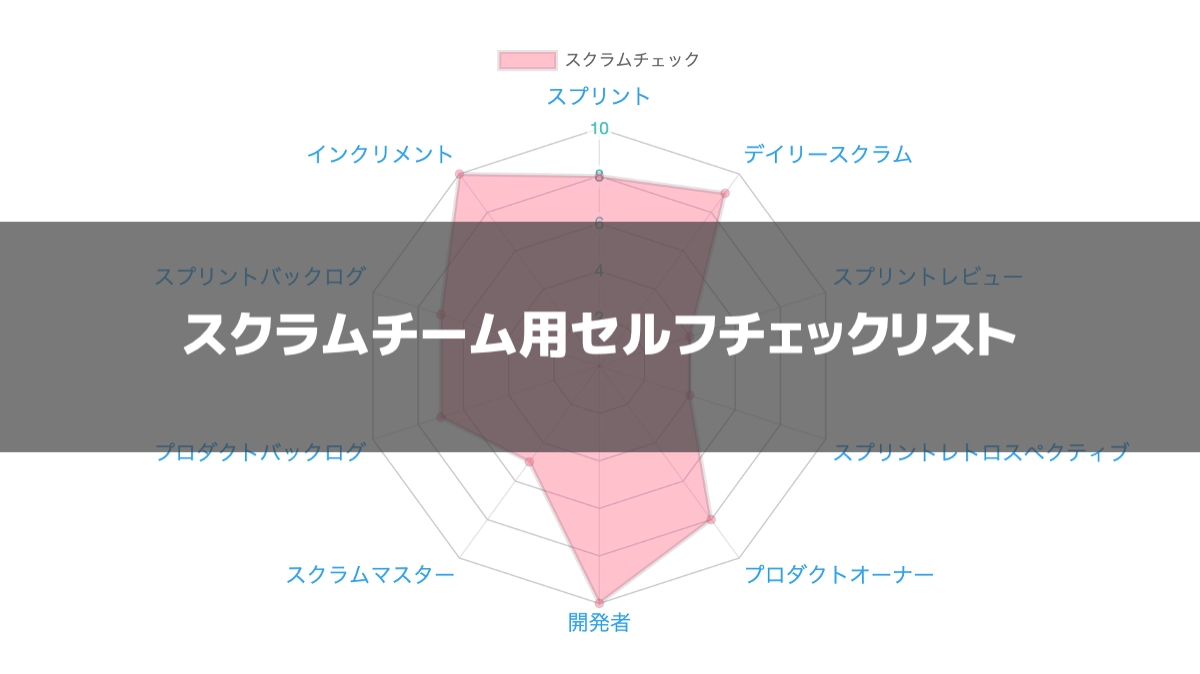

みなさんこんにちは。@ryuzeeです。 スクラムに限らず開発プロセスそのものは目的を達成するための手段に過ぎないので、定義されたプロセスやプラクティスを単に守れば良いというわけではありません。 根底にある価値観や原則を理解することが重要です。 とはいえ、自分たちのプロセスが定義されたもの、一般的なものとどれだけ違うか … ……続きを読む

みなさんこんにちは。@ryuzeeです。 スクラムチームのなかで分業と平行作業が多くなっているのを見かけることがあります。 この理由の1つは、スプリントバックログの一環として作られたタスクの分解の仕方にあります。今日はこれについて見ていきたいと思います。 スプリントバックログとは? まずは復習です。 ご存じのとおり、ス … ……続きを読む

みなさんこんにちは。@ryuzeeです。今日は小ネタです。 3分くらいでスクラムをざっくり分かってもらうための説明を以前作ったのですが、意外と役に立っているのでブログで公開しておきます。 この記述については、CC BY-SA 4.0ライセンスとします。 クレジット表記(@ryuzee / Ryutaro … ……続きを読む

みなさんこんにちは。@ryuzeeです。 よく受ける相談の1つに、「スクラムチームの開発者は複数のチームやプロダクト、プロジェクトを兼任してもよいのか」というのがあります。コーチ業をしている人ならみんな受けたことがあるものだと思いますが、詳しく見ていきます。 まず最初に結論ですが、タイトルにもあるとおり、「スクラムチー … ……続きを読む

みなさんこんにちは。@ryuzeeです。 別のところで依頼を受けて作った文書なのですが、皆様の参考にもなるかと思いますので共有しておきます。 まずはプロダクトゴールを検討する プロダクトバックログは、プロダクトゴールの実現のために存在します。 つまりプロダクトバックログを作るには、プロダクトとして実現したいゴール、顧客 … ……続きを読む

みなさんこんにちは。@ryuzeeです。 3月23日に新刊『スクラム実践者が知るべき97のこと』が発売になりました。 スクラムを作ったケン・シュエイバー氏、日本で認定スクラムマスター研修を何度も開催しているジェームズ・コプリエン氏を始めとした海外のスクラム界隈の著名人68人による97本のコラム集です。 日本語版の発売に … ……続きを読む

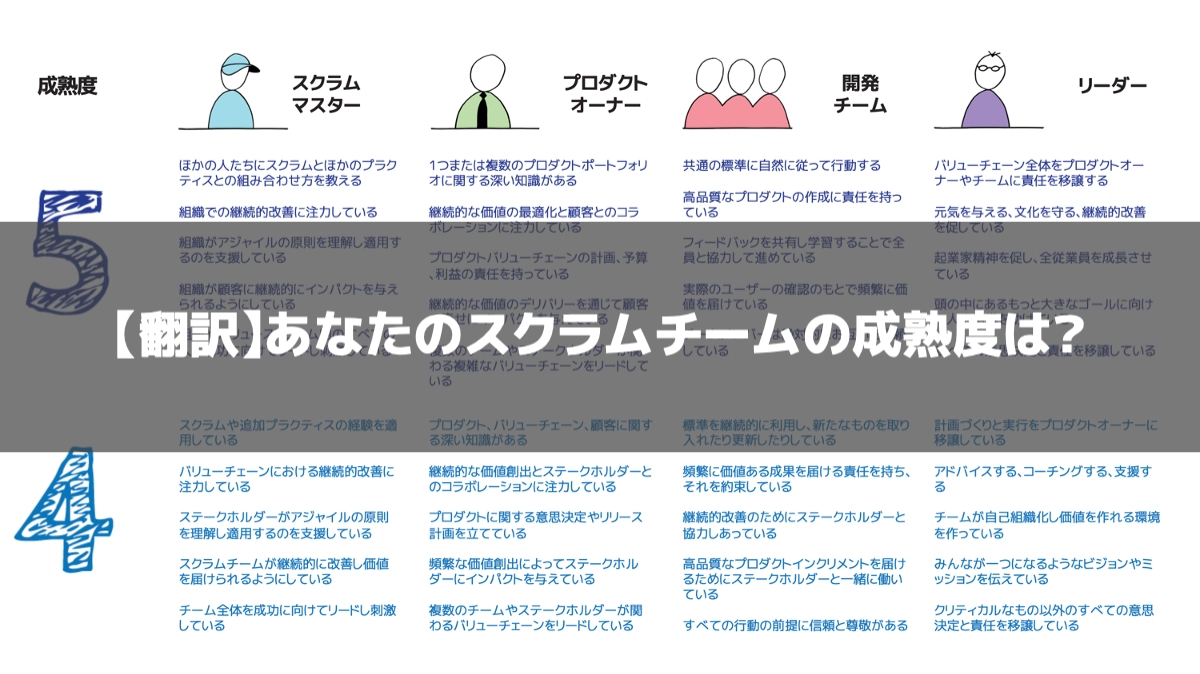

みなさんこんにちは。@ryuzeeです。 3月23日に『スクラム実践者が知るべき97のこと』が発売になりますのでよろしくお願いします。 さて、スクラムチームがどれくらいの成熟しているかは、とくにスクラムを始めてまだ長時間たっていない場合には気になるところだと思います。 そこで今回はスクラムチームの成熟度を自己評価して、 … ……続きを読む

みなさんこんにちは。@ryuzeeです。 プロダクトバックログアイテムは、複数スプリントにまたがって1つのものに着手することはありません。 必ず、1スプリントで完成できる大きさになっている必要があります。 これは、複数にまたがってしまうと変化に柔軟に対応できなくなること、成果の量の把握が難しくなること、大きいものを扱う … ……続きを読む

みなさんこんにちは。@ryuzeeです。 弊社ではアジャイル開発、スクラムのトレーニングを提供しているのですが、トレーニング中には多くの質問をいただきます。 今日はよくある質問とその答えについていくつかご紹介したいと思います。 なお、過去3回のものは以下になります。 アジャイル開発やスクラムのトレーニングでよく聞かれる … ……続きを読む

みなさんこんにちは。@ryuzeeです。 スクラムにおいて、プロダクトオーナーはとても難しいロールですが、これからプロダクトオーナーになりたいと思っている人(だけでなくすべてのプロダクトオーナー)向けの「Do You Want to be a Product Owner? You Better Know What … ……続きを読む